循環器内科学分野

概要

東京女子医科大学循環器内科学分野は、昭和30(1955)年に東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所の内科部門として設立され、以降わが国における循環器臨床のパイオニアとして先導的役割を果たしてまいりました。“患者さんのためのCardiology”をモットーに、単に先進的な診療を進めるのではなく、全人的医療のできる多くの循環器専門医を育んでまいりました。

当科は、重症心不全患者さんへの心臓移植医療、構造的心疾患患者へのMitraclip・経カテーテル的肺動脈弁置換術(TPVR)・ASD閉鎖術(Amplatzer)・TAVR、先天性心疾患患者に合併した複雑な不整脈へのカテーテルアブレーション、デバイス感染へのリード抜去など、循環器内科の領域で、現在提供可能な先進治療のほぼ全てを行うことができる数少ない病院の一つとして存在しています。多くの症例は、他院より搬送される難治症例です。

年間外来患者数は約76,000人、入院患者数は延べ約29,000人で、心臓カテーテル検査2,000件、心エコー13,000件、ホルター心電図は10,000件あり、冠動脈インターベンション600件、下肢動脈インターベンション300件、各種頻拍に対するカテーテルアブレーション300件、ペースメーカー植込み術は150件、植込み型除細動器治療は100件、重症心不全に対する心室再同期療法50件、心臓核医学検査約3,000件、心臓CT・MRI約600件など最先端の薬物および非薬物療法を積極的に実施しております。

また、循環器の臨床のみならず、心筋再生学、動脈硬化に関する細胞免疫学、血栓凝固学および心筋細胞電気生理学などの臨床に立脚した基礎研究も活発に行っております。さらに、虚血性心疾患、心不全、心筋症、不整脈、高血圧、画像診断などの臨床研究はもとより、循環器内科教室および関連施設による大規模臨床研究にも取り組んでおります。冠動脈疾患や心不全症例の前向きコホート研究や無作為割り付け試験を行い、わが国の循環器疾患のガイドラインを確立すべく努力をしております。

常に複数の医局員が米国やヨーロッパに留学し、新しい医療技術・知識を学び、医師としてのスキルを高めています。また海外からの留学生、研究生を積極的に受け入れ、国際的な医学的見地を得ることを推奨しています。

教育内容

【卒前教育】

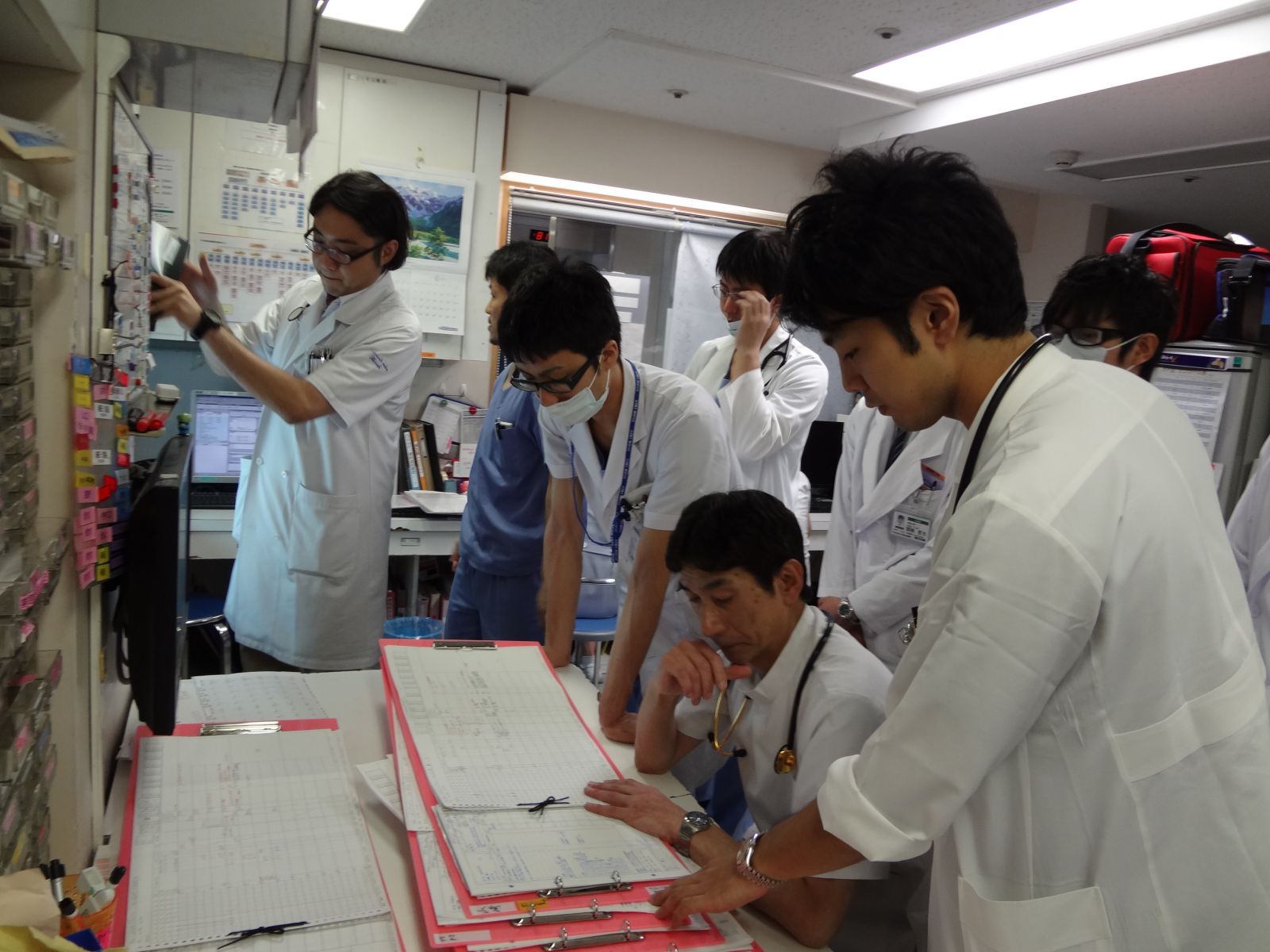

学内での講義、テュートリアル、実習に加え、臨床実習では学生は医療チームの一員として、指導医による監督・指導の下、知識や技能、態度学ぶ診療参加型臨床実習を実践しています。他大学学生はもとより海外からのクラークシップも受け入れています。

【初期・後期研修カリキュラム】

初期研修カリキュラム(学内初期臨床研修プログラム)

後期研修カリキュラム

1~2年目は大学病院での病棟、検査室のローテーション研修で必要となる知識やスキルを習得します。

3~5年目は関連研修施設で多くの症例を、自主性を持って診療し習得した診療技術の向上を目指します。

5~6年目は大学病院で、指導医として、更なる専門的知識の習得・治療技術の習熟を図ります。

この研修期間を通して、自分の専門領域とする分野を考え、臨床研究・基礎研究を行えることを目指しています。

研究内容

・重症心不全の薬物療法・循環不全の機械的補助に関する研究

・心臓移植待機患者、心臓移植後の患者に関する研究

・植込み型補助人工心臓のADL拡大におけるリハビリ介入指標の検討

・肥大型心筋症の疫学研究

・構造的心疾患患者に対する低侵襲カテーテル治療(Mitraclip・TPVR・Amplatzer・TAVR)に関する臨床研究

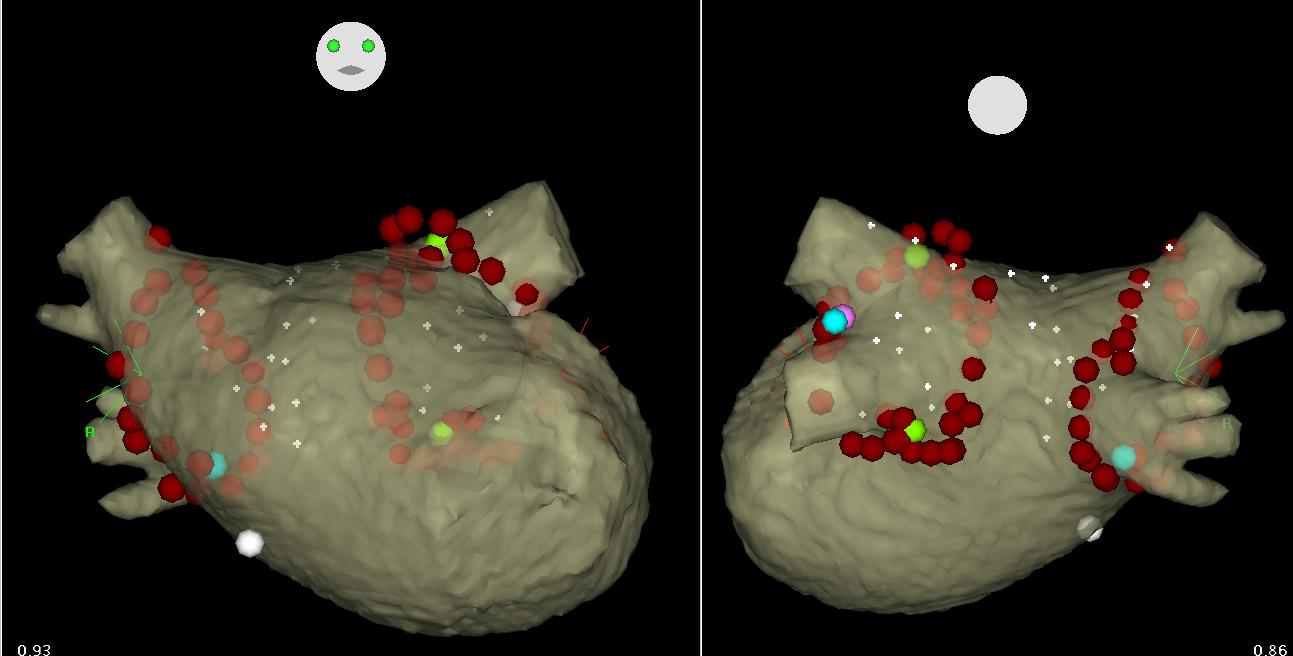

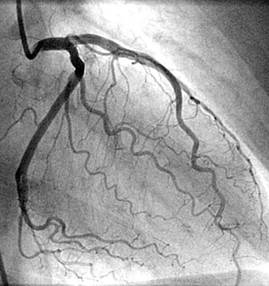

・虚血性心疾患患者の冠動脈機能評価に関する研究

・下肢虚血患者におけるカテーテル治療後の臨床転機およびリスク因子の調査

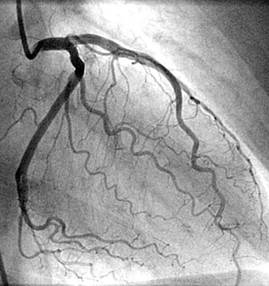

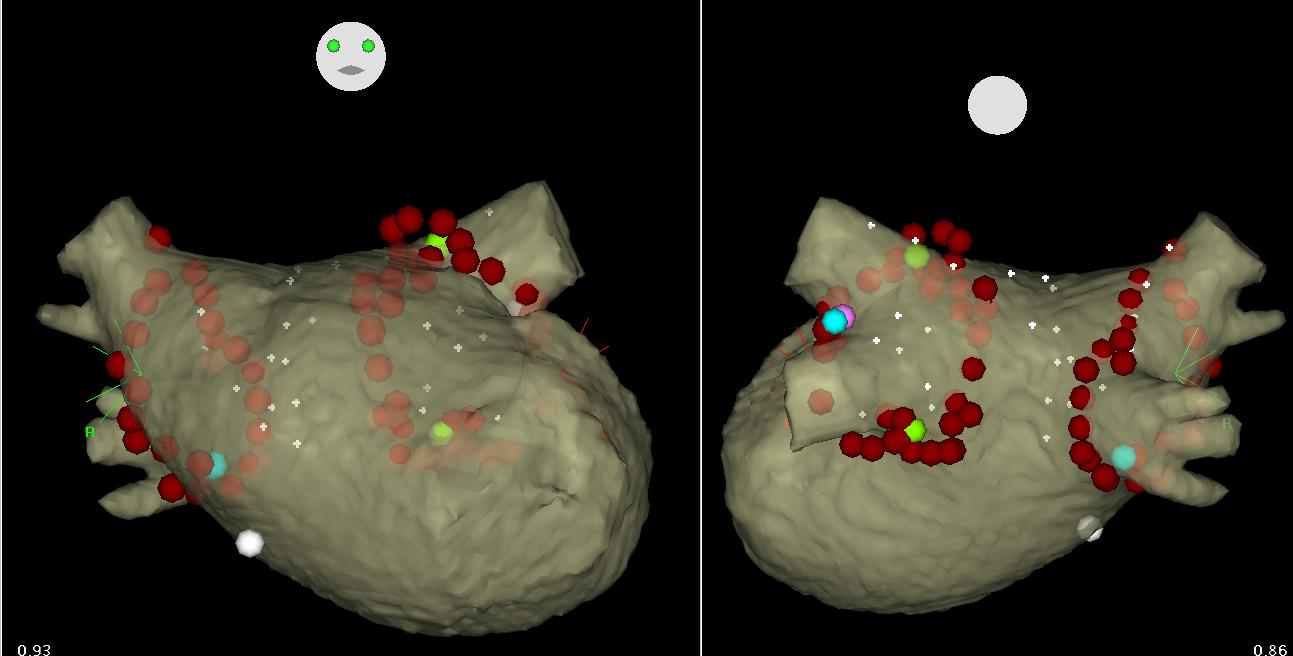

・心房細動アブレーションに関する臨床研究

・ペーシングデバイスの遠隔モニタリングの有用性に関する研究

・デバイス感染・リード抜去の成績と予後に関する研究

・心臓超音波検査による右房機能評価の有用性についての研究

・動脈硬化の免疫学的機序に関する基礎的・臨床的研究

スタッフ紹介

- 教授・基幹分野長

-

山口 淳一

- 専門領域

- カテーテルインターベンション

虚血性心疾患

- (兼務)教授(予防医学科)

-

村崎 かがり

- 専門領域

- 抗血栓療法

医学教育学

- (兼務)教授(基礎教育学)

-

西井 明子

- 専門領域

- 予防医学

循環器内科学

医学教育学

- (兼務)教授(薬理学)

-

松浦 勝久

- 専門領域

- 循環器内科学

心不全

心血管組織工学

- 特任教授

-

庄田 守男

- 専門領域

- カテーテルアブ

レーション

先天性心疾患の

不整脈治療

- 客員教授

-

志賀 剛

- 専門領域

- 心不全

不整脈

臨床薬理学

- 臨床教授

-

大門 雅夫

- 専門領域

- 心エコー

弁膜症

心不全

- 准教授

-

南 雄一郎

- 専門領域

- 循環器集中治療

急性心不全

肥大型心筋症

- (兼務)准教授(睡眠科)

-

関口 治樹

- 専門領域

- 総合診療

循環器内科学

脂質異常症(家族性高コレステロール血症)

睡眠診療

- 寄附部門准教授

-

柳下 大悟

- 専門領域

- 不整脈治療全般

カテーテルアブレーション

植え込み型心臓デバイス治療

リード抜去手術

- 講師

-

鈴木 敦

- 専門領域

- 不整脈

心不全

薬物治療

- 講師

-

菊池 規子

- 専門領域

- 循環器内科一般

心不全

補助人工心臓

心臓移植

心筋症

高血圧

- 寄附部門講師

-

樋口 諭

- 専門領域

- 不整脈治療全般

カテーテルアブレーション

植え込み型心臓デバイス

- 寄附部門講師

-

大槻 尚男

- 専門領域

- 虚血性心疾患

末梢動脈疾患

構造的心疾患に対するカテーテル治療

大学院

医学研究科内科系専攻循環器内科学分野ホームページ

分野の主な研究テーマは、基礎研究として心筋再生学、動脈硬化に関する細胞免疫学、血栓凝固学および心筋細胞電気生理学であります。これらは全て立脚したテーマであり臨床応用を目指した研究であります。心筋再生学は心筋細胞由来の前駆細胞を用いた細胞シートによる重症心不全症例に対する臨床応用を目標としています。

臨床研究としては虚血性心疾患、心不全、心筋症、不整脈、高血圧、画像診断などの研究はもとより、循環器内科および関連施設による大規模臨床研究も行っております。循環器内科学教室の臨床研究により、日本独自のエビデンスに基づいたガイドラインを作成することを目標としております。

東京女子医科大学循環器内科学分野は、昭和30(1955)年に東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所の内科部門として設立され、以降わが国における循環器臨床のパイオニアとして先導的役割を果たしてまいりました。“患者さんのためのCardiology”をモットーに、単に先進的な診療を進めるのではなく、全人的医療のできる多くの循環器専門医を育んでまいりました。

東京女子医科大学循環器内科学分野は、昭和30(1955)年に東京女子医科大学附属日本心臓血圧研究所の内科部門として設立され、以降わが国における循環器臨床のパイオニアとして先導的役割を果たしてまいりました。“患者さんのためのCardiology”をモットーに、単に先進的な診療を進めるのではなく、全人的医療のできる多くの循環器専門医を育んでまいりました。

・重症心不全の薬物療法・循環不全の機械的補助に関する研究

・重症心不全の薬物療法・循環不全の機械的補助に関する研究