お知らせ

2019年02月16日 本法人名誉理事長吉岡博光訃報のお知らせ

記

氏 名 吉岡 博光(よしおか ひろみつ)

生年月日 1933(昭和8)年2月22日(享年85歳)

逝去日時 2019(平成31)年2月15日(金) 午後7時47分

病 名 急性心不全

出身地 東京都

葬 儀 (通夜・密葬ともに)東京女子医科大学 弥生記念講堂

住所:東京都新宿区河田町8-1

日 時 通夜:2月18日(月)午後6時~

密葬:2月19日(火)午前11時~

喪 主 吉岡 博文 殿(続柄 ご子息)

葬儀委員長 吉岡 俊正(学校法人東京女子医科大学理事長・学長)

葬儀副委員長 岩本 絹子(学校法人東京女子医科大学副理事長)

故人は、1968(昭和43)年から45年に亘り、理事として本法人の発展に努め、1990(平成2)年以降は23年の長きに亘り理事長を務めました。この間、四年制の看護学部開学、早稲田大学との共同大学院創設のほか、臓器・疾患別センターの隆盛期を迎えました。2000年(平成12年)には天皇皇后両陛下の行幸啓を賜り、創立百周年記念式典を挙行しました。これら、我が国唯一の女性医療者育成機関の理事長としての活動、また、社会貢献活動が評価され、2011(平成23)年に旭日重光章を受賞しました。

【本件問合先】

学校法人東京女子医科大学

総 務 部 総 務 課

TEL 03-3353-8112

(内線41313~5)

FAX 03-3353-6793

【供花問合先】

株式会社千代田セレモニー

TEL 03-5837-3451

2019年02月15日 間質性肺疾患合併リスクと遺伝子多型との関連を同定 ~膠原病における未解決治療ニーズの解決に向けて~

難治性血管炎における間質性肺疾患合併リスクと遺伝子多型との関連を同定

~膠原病における未解決治療ニーズの解決に向けて~

~膠原病における未解決治療ニーズの解決に向けて~

ー研究成果のポイントー

・指定難病、抗好中球細胞質抗体関連血管炎に関連する一塩基多型注1を新たに発見しました。

・上記血管炎における間質性肺疾患合併リスクにはMUC5B遺伝子多型が関連していることが分かりました

・間質性肺疾患合併の分子機構の解明、診断・治療法の開発に結びつくことが期待されます。

| 国立大学法人筑波大学 医学医療系 川﨑綾助教、土屋尚之教授、難波菜摘(医療科学類生)、東京女子医科大学医学部膠原病リウマチ内科 針谷正祥特任教授らの研究グループは、厚生労働科学研究費「難治性血管炎に関する調査研究」班(JPVAS)参加施設を中心とする多施設共同研究により、抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎における間質性肺疾患合併に、mucin 5Bをコードする遺伝子(MUC5B)のプロモータ領域に位置する一塩基多型(SNP)rs35705950Tアリル注2が関連することを見いだしました。 このSNPは、特発性肺線維症、関節リウマチにおけるILD合併との関連が報告されておりますが、ANCA関連血管炎における間質性肺疾患との関連の報告は本研究が初めてになります。 膠原病における間質性肺疾患は、予後に重要な影響を及ぼす難治病態であり、有効性の高い治療法が確立していません。本研究成果は、将来的に、間質性肺疾患合併の分子機構の解明、創薬の分子標的の同定、分子標的薬に対する薬剤応答性予測のためのバイオマーカーの開発に結びつくことが期待されます。 本研究の成果は、2019年2月15日(日本時間9時)付”Annals of the Rheumatic Diseases”にOnline First版が公開される予定です。 * 本研究は、国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(AMED)が助成する難治性疾患研究開発事業・「難治性血管炎診療のCQ解決のための多層的研究(研究期間:平成30年度)」「難治性血管炎診療のエビデンス構築のための戦略的研究(研究期間:平成27~29年度)」「ANCA関連血管炎の新規治療薬開発を目指す戦略的シーズ探索と臨床的エビデンス構築研究(研究期間:平成27~29年度)」の支援を受けて実施されました。 |

1.研究の背景

抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎(AAV)は、高齢者に多く、腎障害や間質性肺疾患、肺出血などを主な症状とする全身性小型血管炎で、指定難病です。血液検査で、白血球の一種である好中球の細胞質に対する自己抗体(抗好中球細胞質抗体、ANCA)が検出されることがその特徴で、近年、患者数が増加しています。臨床症状により、顕微鏡的多発血管炎(MPA)、多発血管炎性肉芽腫症(GPA)、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(EGPA)に分類されるほか、ANCAの種類により、MPO(myeloperoxidase)-ANCA陽性群(MPO-AAV)、PR3 (proteinase 3) -ANCA陽性群(PR3-AAV)に分類されます。MPO-AAVには、MPAの大部分と、GPAとEGPAの一部が含まれます。

これまでに、厚生労働科学研究費「難治性血管炎に関する調査研究」班(JPVAS)を中心とする研究により、日本人集団では、ヨーロッパ系集団と異なり、MPA、MPO-AAVが多くを占めること[1]、ヨーロッパ系集団と比較して、間質性肺疾患(ILD)の合併率が顕著に高いこと[2]、などの特徴が認められています。膠原病全般においてILD合併は予後に重大な影響を与える病態ですが、有効性の高い治療法が確立していないため、創薬の分子標的やバイオマーカーの同定が求められています。

最近、筑波大学グループが参加した国際共同研究により、関節リウマチにおけるILDの合併には、特発性肺線維症における疾患感受性遺伝子であり、肺における主要な分泌型ムチンであるmucin 5Bをコードする遺伝子でもある(MUC5B)のプロモータ領域に位置する一塩基多型(SNP) rs35705950のTアリルが関連することが報告されました[3]。

以上の背景に基づき、本研究では、日本人集団AAVにおけるILD合併にMUC5B rs35705950が関連するか否かの解析を行いました。

2.研究内容と成果

2.研究内容と成果 厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患等政策研究事業「難治性血管炎に関する調査研究(JPVAS)」に参加する施設、東京医科歯科大学や国立病院機構相模原病院を中心とする研究協力体制を通じて研究にご参加いただいた474名のAAV患者さんと842名の健常対照者について、rs35705950の遺伝型(注2)を解析し、ILDの有無との関連を解析しました。

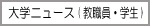

健常対照群におけるTアリル保有率は1.1%でしたが、ILD合併AAV群では4.3%と、統計学的に有意に増加していました(オッズ比 3.93、P=0.008、FDR Q=0.040)。 一方、ILD非合併AAV群では0.4%で、増加は認められず、このSNPがAAV自体に関連することは否定されました(図1)。AAV群のTアリル保有者は8名で、全例がMPO-ANCA陽性で、うち7名にILDの所見が観察されました。

以上の結果から、AAVのILD合併には、特発性肺線維症、関節リウマチにおけるILDに関連するMUC5B遺伝子プロモータ領域多型が関連することが、初めて明らかになりました。この一塩基多型(SNP)については、特発性肺線維症、関節リウマチにおけるILD合併との関連が報告されておりますが、ANCA関連血管炎における間質性肺疾患との関連の報告は本研究が初めてになります。

3.今後の展開

ILD関連アリルには、肺におけるmucin 5B産生亢進が見られることが示唆されていますが、これがILD発症に結びつく機序は未解明です。今後、この解明により、ILDの分子標的が見いだされることが期待されます。

また、このアリルは日本人集団における頻度がヨーロッパ系集団よりも顕著に低いことから、日本人集団においてAAVのILD合併率が高い理由の説明にはなりません。今後も、他のILD合併関連遺伝子の探索を継続することが必要です。さらに、今回関連が検出されたSNPや、今後見いだされる多型部位が、分子標的薬応答性予測マーカーとして、精密医療に応用しうる可能性も期待されます。

PDFはこちら>>

以上の結果から、AAVのILD合併には、特発性肺線維症、関節リウマチにおけるILDに関連するMUC5B遺伝子プロモータ領域多型が関連することが、初めて明らかになりました。この一塩基多型(SNP)については、特発性肺線維症、関節リウマチにおけるILD合併との関連が報告されておりますが、ANCA関連血管炎における間質性肺疾患との関連の報告は本研究が初めてになります。

3.今後の展開

ILD関連アリルには、肺におけるmucin 5B産生亢進が見られることが示唆されていますが、これがILD発症に結びつく機序は未解明です。今後、この解明により、ILDの分子標的が見いだされることが期待されます。

また、このアリルは日本人集団における頻度がヨーロッパ系集団よりも顕著に低いことから、日本人集団においてAAVのILD合併率が高い理由の説明にはなりません。今後も、他のILD合併関連遺伝子の探索を継続することが必要です。さらに、今回関連が検出されたSNPや、今後見いだされる多型部位が、分子標的薬応答性予測マーカーとして、精密医療に応用しうる可能性も期待されます。

PDFはこちら>>

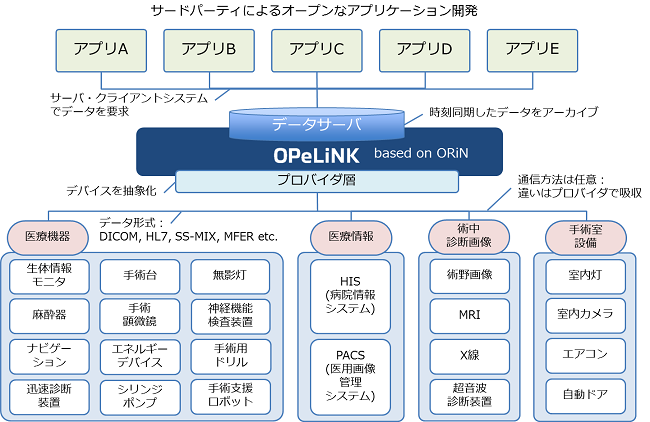

2019年02月05日 日本オープンイノベーション大賞「厚生労働大臣賞」を受賞

| 大学 | 東京女子医科大学、広島大学、信州大学、東北大学、鳥取大学 |

| 企業 | デンソー、日立製作所、日本光電、ミズホ、パイオニア、キヤノンメディカルシステムズ、セントラルユニ、エア・ウォーター、グリーンホスピタルサプライ、エア・ウォーター防災、SOLIZE |

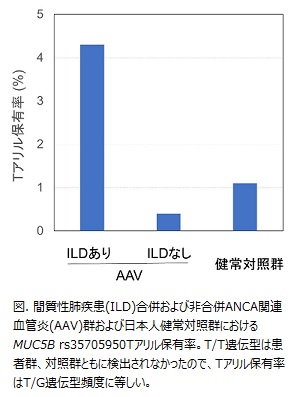

スマート治療室OPeLiNKⓇ概念図

PDFはこちら>>