お知らせ

2022年03月30日 【プレスリリース】経腸栄養療法の優位性が判明。経静脈栄養に比べ退院率向上、死亡率低減

経腸栄養療法の優位性が判明。経静脈栄養に比べ退院率向上、死亡率低減

~14,000サンプルから栄養療法の新な選択指標を発見~

~14,000サンプルから栄養療法の新な選択指標を発見~

東京女子医科大学病院の栄養サポート・チーム(注1)は、栄養療法に関する共同研究の成果を発表いたします。この研究結果は、私立大学附属病院31施設の協力のもとに2017年7月に実施した14,172例の入院患者さんを対象とした調査がベースとなっています。

注1)・東京女子医科大学病院(栄養管理部 武藤友香 他管理栄養士チーム、

血液浄化療法科 花房規男准教授、小児科基幹分野長 永田 智教授)

・国際医療福祉大学成田病院(栄養室 浮田千絵里 管理栄養士)

|

Ⅰ 研究の背景と経緯

入院患者さんの栄養の方法は、大きく分けると、腸を使う経腸栄養と、点滴などで栄養を与える経静脈栄養に分かれます。経腸栄養は、腸を使いますので、消化管の本来の働きである、腸を使っての消化、吸収が行われ、消化管免疫を刺激することができ、腸と脳との連携である腸脳相関も機能し、腸内細菌も私たちの健康を支える働きをしてくれることが期待されます。これに対して経静脈栄養では、腸を使わないことで、消化管免疫も腸脳相関も腸内細菌の働きも、みな犠牲にしていることになります。

このような状態を続けることが、患者さんにどのような影響を与えることになるのかをきちんと科学的に調べた調査はこれまでほとんどありませんでした。適切な栄養管理(補給)は健康を維持するための基本であり、栄養投与経路の選択で入院患者さんのQOL(生活の質)及び予後に与える影響があることを知ることは大切です。そこでこの度は、同様の課題認識を共有する私立大学附属病院31施設の管理栄養士の方々のご賛同をもって調査協力をいただき、栄養療法を選択する際の新たな指標ともいうべき研究成果を得るに至りました。

Ⅱ 研究の内容

この研究の目的は、長期間にわたる絶食が入院患者の生活の質・予後に与える影響を明らかにすることです。

先ず患者さんの在院日数、自宅退院率、死亡率を調べ、その間のBMIの変化、血液学的パラメータ、投与栄養量の実態について調査を行いました。

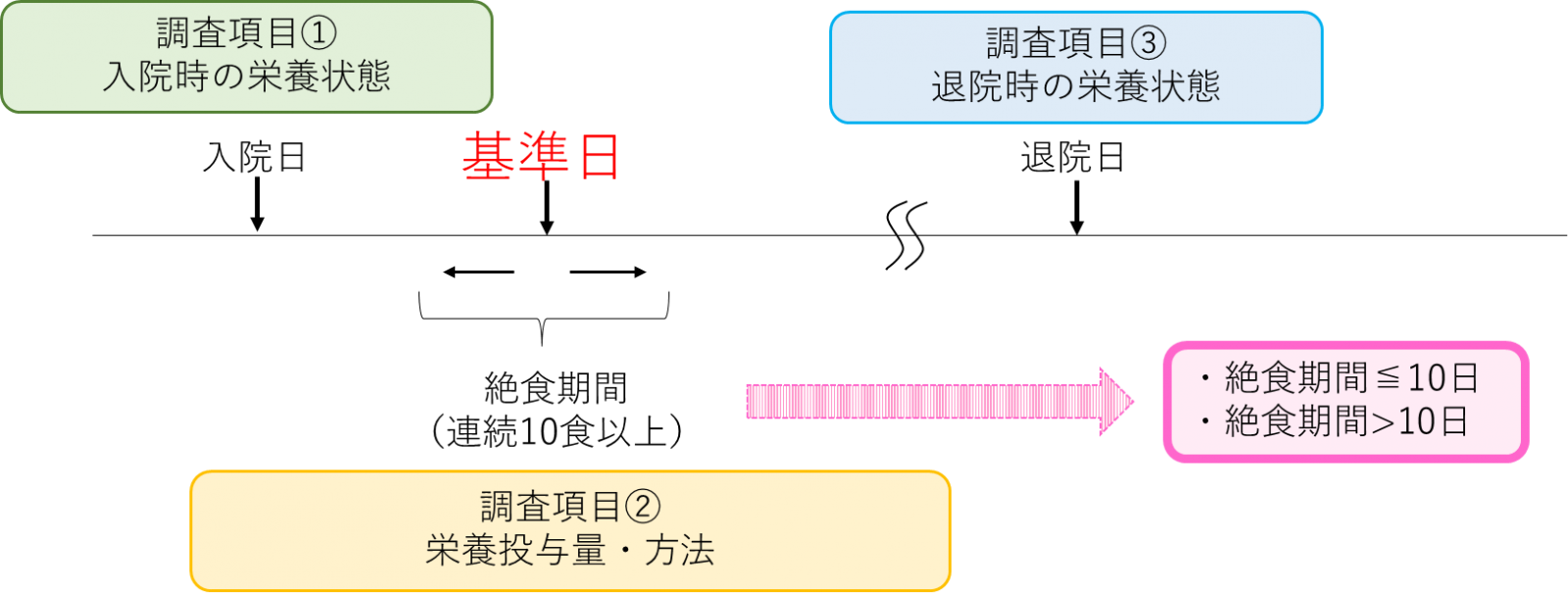

対象施設入院患者のうち2017年7月の特定日に連続で10食以上絶食を有した患者を選択し、入院日・基準日から3カ月後までの期間について、前方視的に観察研究を行いました(図1)。

|

(図1) 研究の方法

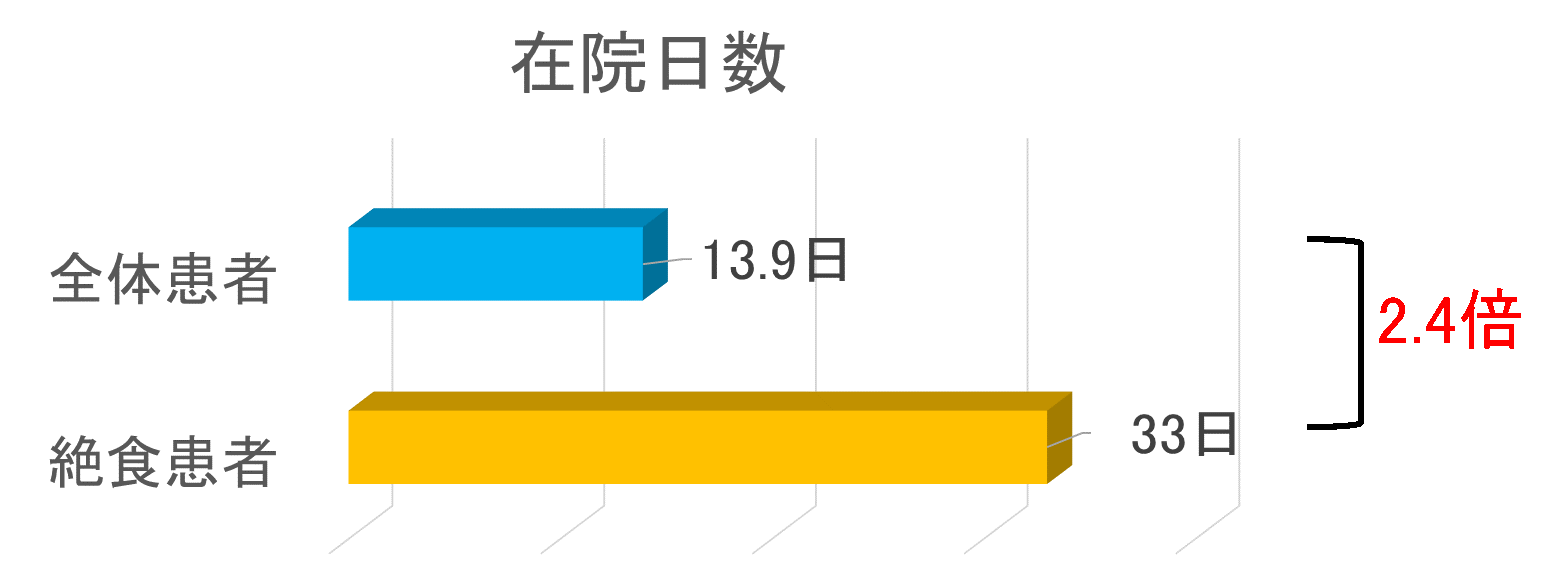

基準日の対象期間に入院していた14,172例の入院患者のうち対象となる絶食患者数は770例(5.4%;中央値71歳,男:女 474:296) でした。絶食患者の在院日数は33(4-387)日で、全入院患者の平均在院日数13.9日より約2.4倍延長していました(図2)。

|

(図2) 在院日数の比較

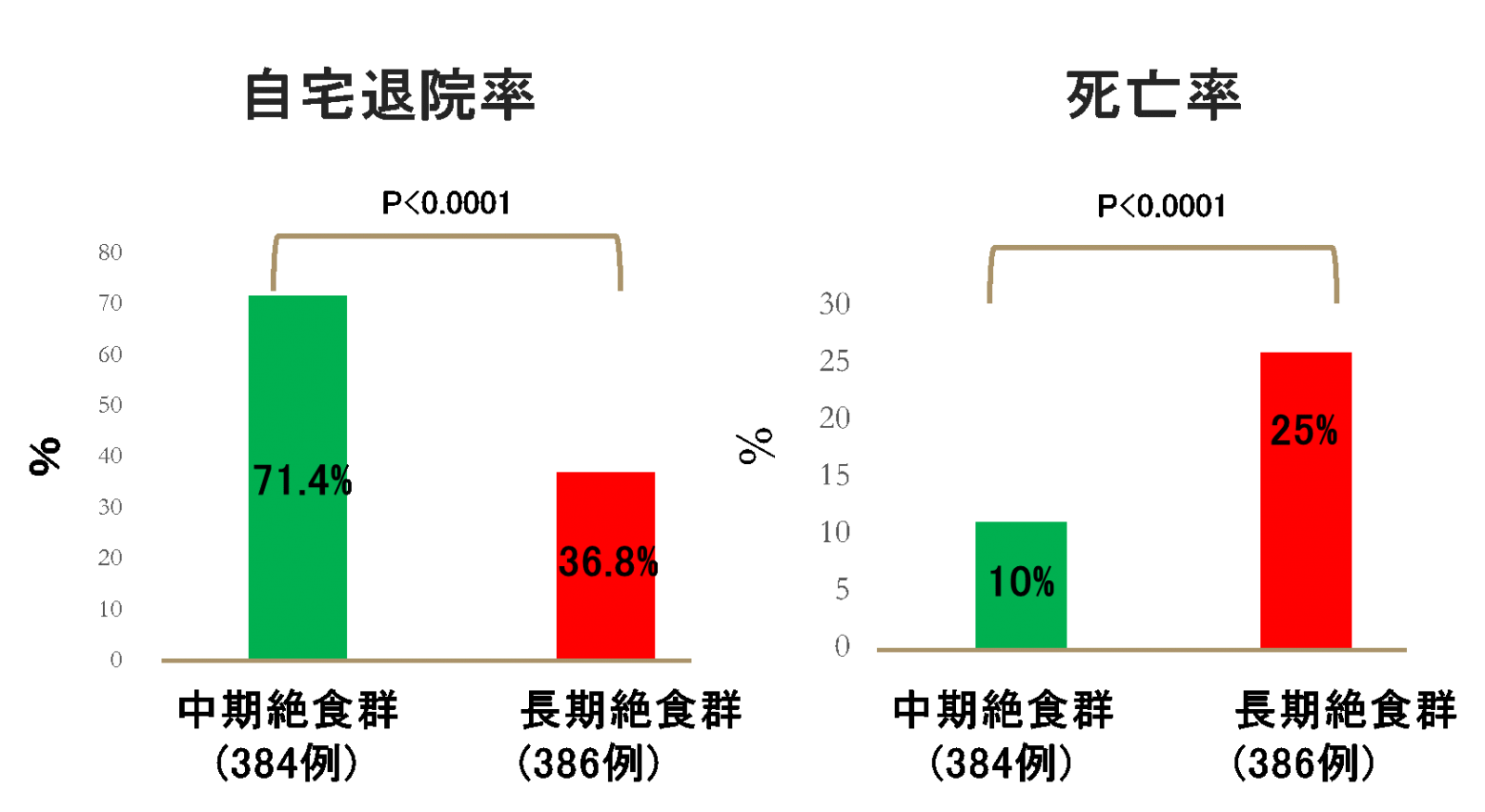

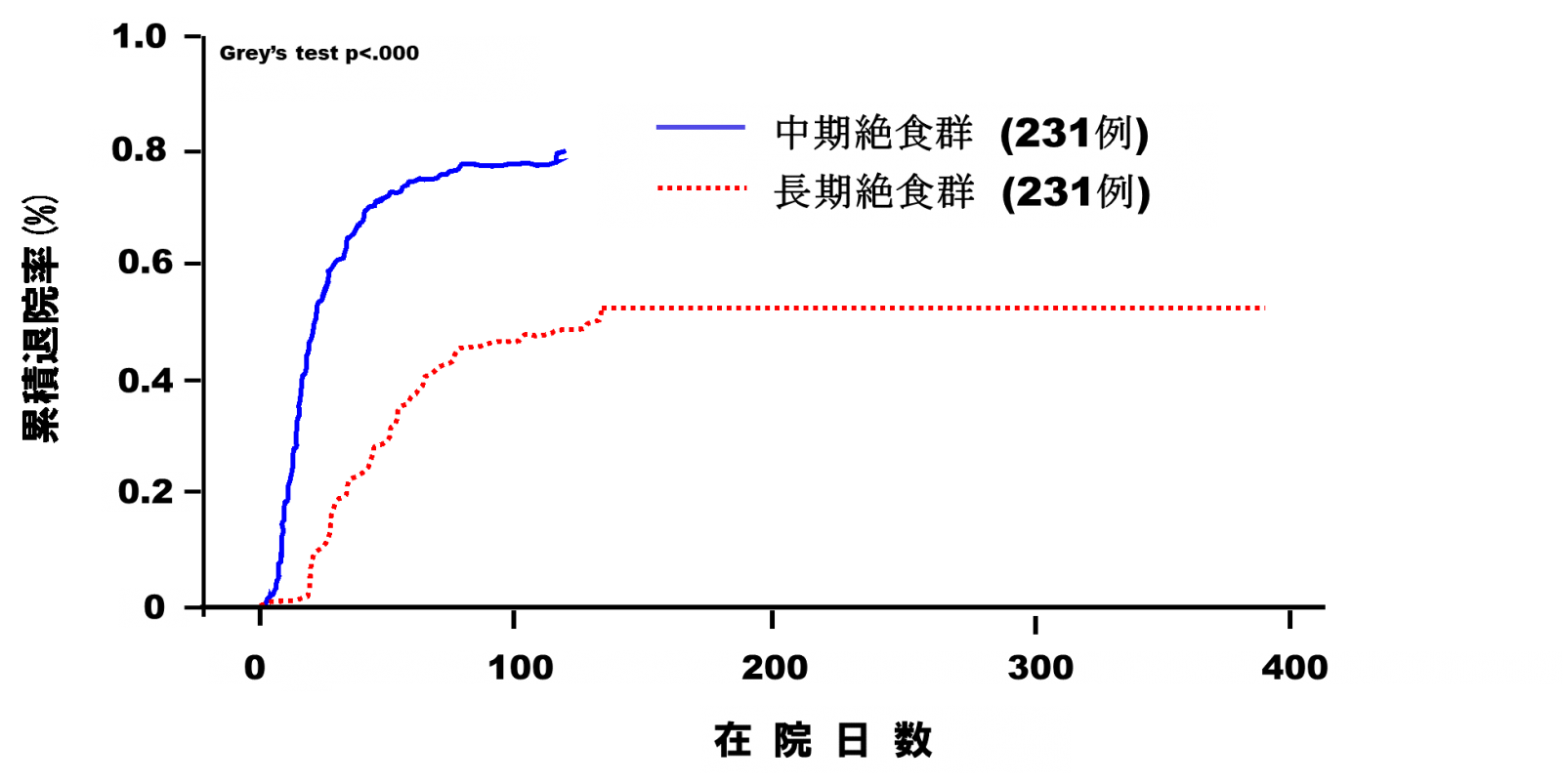

絶食患者の絶食期間の中央値10日未満の患者群を中期絶食群(384例)、10日以上の群を長期絶食群(386例)として比較検討を行ったところ、在院日数は、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に延長していました (中央値 21 日vs 50日, p<0.0001)。自宅退院率は,中期絶食群が長期絶食群より有意に高く(71.4% vs 36.5%; p<0.0001)、死亡率は、長期絶食群の方が有意に高いという結果でした(10.8% vs 25.8%; p<0.0001))(図3)。

|

(図3)絶食の期間による 自宅退院率と死亡率の比較

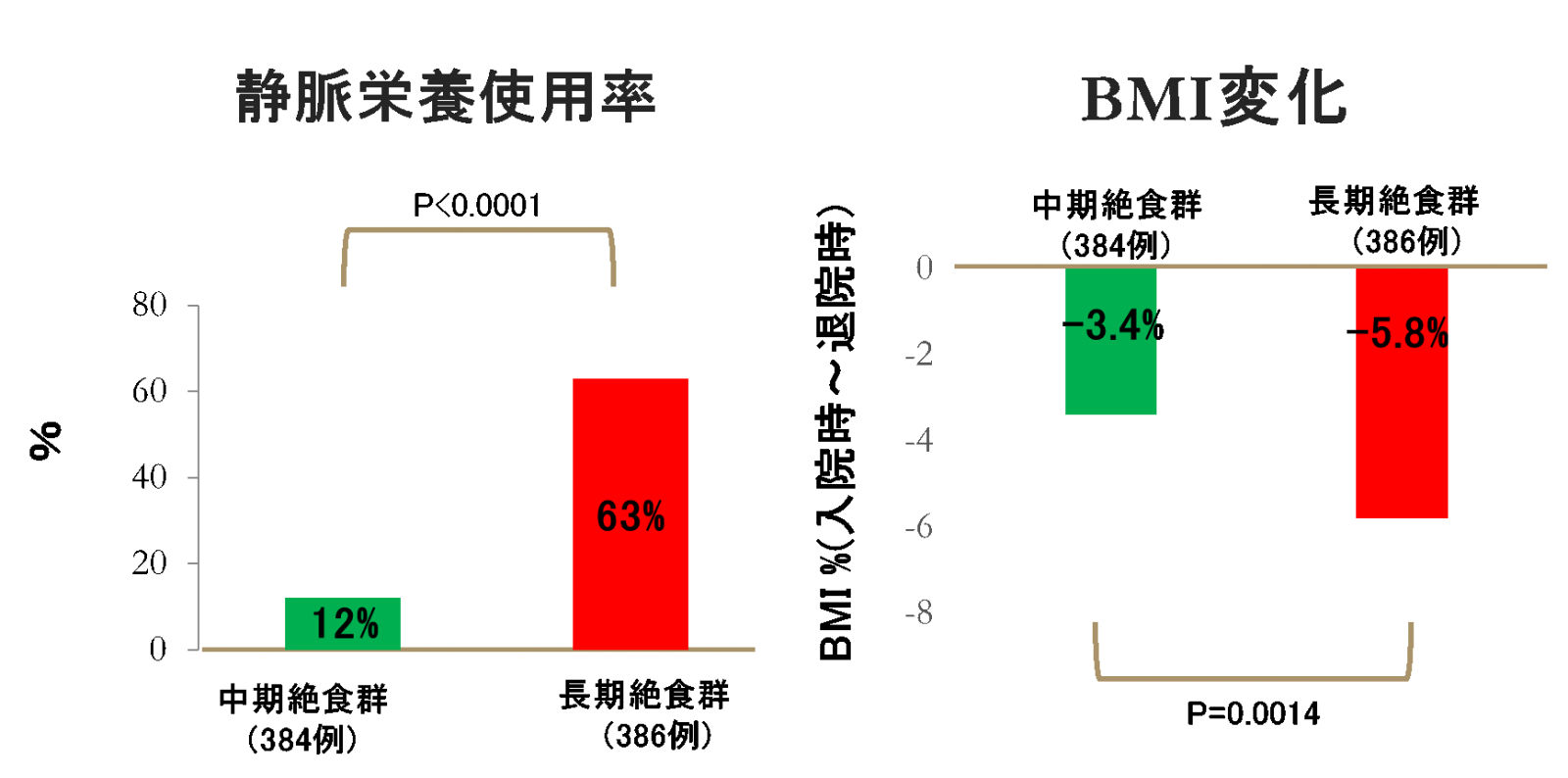

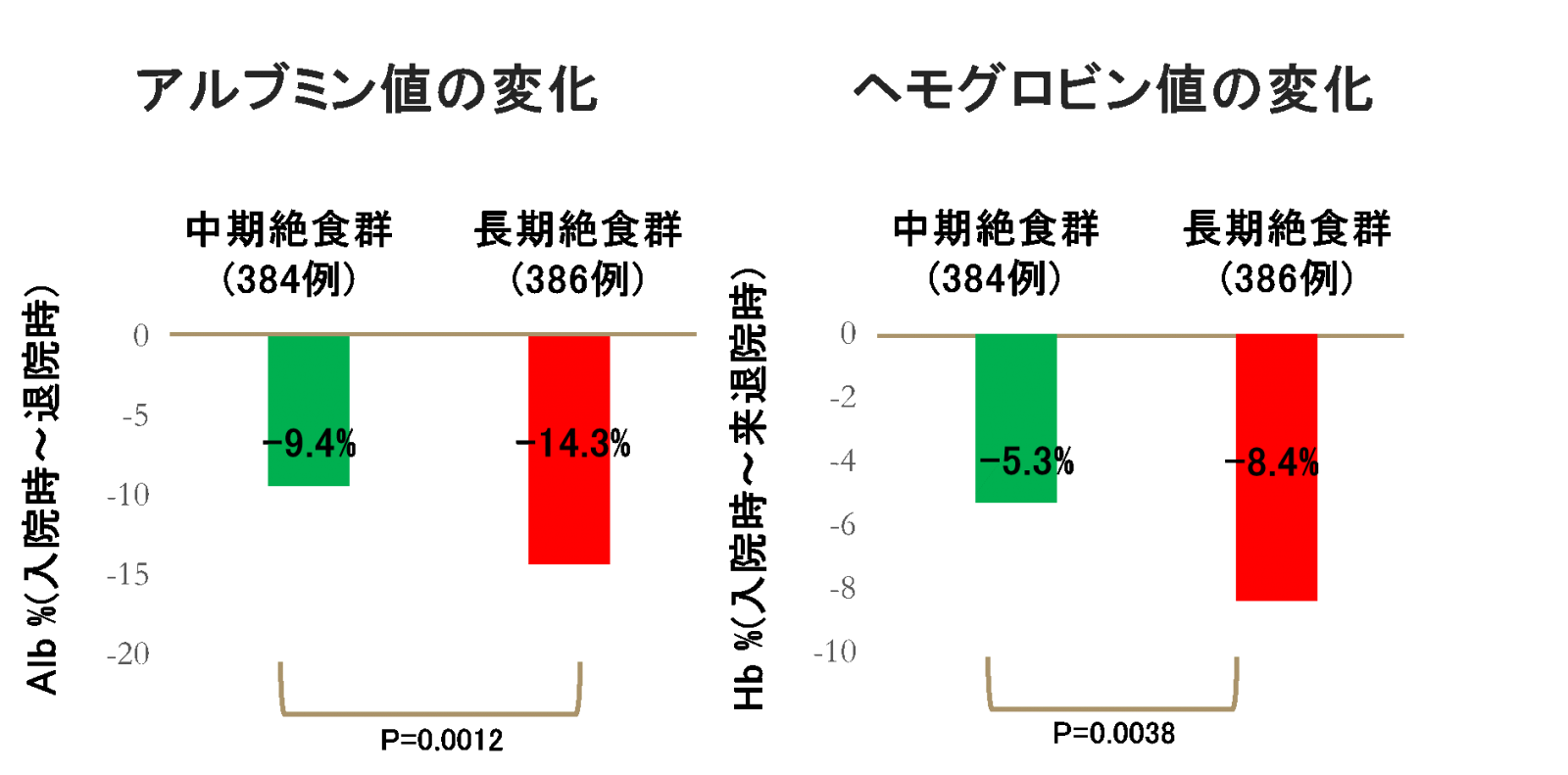

一方、1日あたりの平均投与エネルギー量、脂肪投与量は、いずれも中期絶食群より長期絶食群の方が有意に高いものでした(いずれもp<0.0001)。中心静脈栄養の使用率は、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に高値で(図4)(12.2% vs 62.9%: p<0.0001 )、BMI、血清アルブミン値(タンパク質の一種で栄養状態の指標)、末梢血ヘモグロビン値(貧血では低下)のいずれにおいても、中期絶食群より長期絶食群の方が有意に入院時より退院時の方が低下していました (図4・5)。

|

(図4) 絶食の期間による 静脈栄養使用率院とBMI変化の比較

|

(図5) 絶食の期間による 血清アルブミン値と血液ヘモグロビン値の比較

以上より、入院中の絶食期間が長くなればなるほど、在院日数が延長し、体重減少、血液学的パラメータが低下を示し、自宅退院率が低くなり、さらに死亡率も高くなることが証明され、最終的に患者さんの生活の質に深刻なダメージをあたえることが示唆されました(図6)。

|

(図6) 絶食の期間による 在院日数と退院率の関係

Ⅲ 今後の展開

私たちの今回の検討で、腸を使う経腸栄養を推進することで、患者さんの自宅退院率を向上し死亡率も低くできるなど、生活の質や予後を良くする効果があることが、実態調査で明らかになりました。在院日数の短縮は、病床の稼働率を上げ、病院収益にも寄与するため、病院としても経腸栄養を主体とした栄養方法を進めることに利点があることになります。

私立大学附属病院31施設の管理栄養士が協力して、世界的にも貴重なデータを出したことが、この研究報告の大きな意義の一つです。今回参加の管理栄養士の皆様と共に課題解決に向けた取り組みを更に次世代に向けてステップアップしていきたいと思っています。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

永田 智

東京女子医科大学 医学部 小児科学分野 教授・基幹分野長

Tel:03-3353-8112 内線37560

Fax:03-5379-1440

E-mail:nagata.satoru@twmu.ac.jp

<報道に関すること>

東京女子医科大学 広報室

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1

Tel:03-3353-8111 内線30161 Fax:03-3353-6793

E-mail: kouhou.bm@twmu.ac.jp

【プレス情報】

1.掲載誌名

British Journal of Nutrition

2.論文タイトル

Relationship between the fasting status during hospitalization, the length of hospital stay, and the outcome.

3.著者名(*はcorresponding author、アンダーラインは本学所属の著者)

Yuka Muto1, Ayano Kurosawa1, Chieri Ukita2, Norio Hanafusa3, Satoru Nagata4*

著者の所属 1. 東京女子医科大学病院 栄養管理部、2. 国際医療福祉大学成田病院 栄養室

3. 東京女子医科大学 血液浄化療法科 4. 東京女子医科大学 小児科学基幹分野

4.DOIコード

10.1017/S0007114522000605

5.論文のオンライン掲載日 2022年2月23日

【調査協力いただいた医療機関】順不同・敬称略

日本医科大学付属病院/東邦大学医療センター佐倉病院/東京医科大学茨城医療センター

東京医科大学八王子医療センター/東京女子医科大学病院

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター/東京慈恵会医科大学附属柏病院/昭和大学横浜市北部病院

関西医科大学香里病院/久留米大学医療センター/北里大学病院/北里大学北里研究所病院

北里大学メディカルセンター/杏林大学医学部付属病院/川崎医科大学附属病院

川崎医科大学総合医療センター/帝京大学医学部附属病院/帝京大学ちば総合医療センター

兵庫医科大学病院/兵庫医科大学ささやま医療センター/埼玉医科大学総合医療センター

獨協医科大学病院/獨協医科大学日光医療センター/近畿大学医学部附属病院

近畿大学医学部奈良病院/東海大学医学部付属東京病院/産業医科大学若松病院/他4医療機関

【プレス通知資料PDF】

経腸栄養療法の優位性が判明。経静脈栄養に比べ退院率向上、死亡率低減

2022年03月18日 【プレスリリース】脳動脈瘤の発生メカニズムに迫る遺伝要因の解明に成功!

脳動脈瘤の発生メカニズムに迫る遺伝要因の解明に成功!

関連家系に次世代シーケンシング・機能分析で新たな感受性遺伝子を同定

関連家系に次世代シーケンシング・機能分析で新たな感受性遺伝子を同定

| 公表ポイント ・脳卒中の中で、くも膜下出血は依然として死亡率の高い危険な疾患です。その主な原因である脳動脈瘤 の成因には遺伝的な関与も認識されていますが、解明には至っていません。 ・この度、日本人家族性脳動脈瘤の某家系に対して次世代シーケンシング(Next-Generation Sequencing, NGS)や機能解析を行い、脳動脈瘤の新たな感受性遺伝子NPNT、CBY2を同定しました。 ・結果として、家族性脳動脈瘤は同一家系であっても複数の遺伝要因で発症し、その遺伝背景は多彩で家 系によっても異なることがわかりました。 ・本件の研究成果は脳動脈瘤に対する新たな治療法や予防法の開発につながることが期待されます。 |

【研究の概要】

近年の厚生労働省発表資料等によれば、脳卒中は年間死亡者数の上位第4 位以内に位置していると言われています。この中でも特に死亡率が高いのがくも膜下出血です。くも膜下出血のおよそ8割は脳動脈瘤の破裂に起因し、出血により半数以上の患者が死亡あるいは重篤な後遺症を残す結果となります。さらにくも膜下出血の発生頻度には明確な国別地域間格差が存在し、世界的にも日本人は最も発症頻度が高いと報告されています(人口10万人当たり20人/年:脳卒中治療ガイドライン調べ)。脳動脈瘤の成因には、高血圧症や喫煙などの環境因子が関連していることはよく知られていますが、しばしば家族集積性を示すことがあり、遺伝要因の関与も認識されています。このように環境要因と遺伝要因が相互作用して発症に至るものが多因子疾患とされますが、要因となる遺伝子(感受性遺伝子)が特定できれば疾患の分子生物学的な成因が解明でき、新たな治療法や予防法の開発に結びつくと期待されます。

このような多因子疾患においてはゲノムワイド関連解析(Genome wide association study, GWAS)が標準的な遺伝解析手法であり、我々のチームも脳動脈瘤における世界初の他施設国際共同によるGWASに参画し、いくつかの感受性遺伝子を報告しています(Nat Genet.40:1472 –7,2008; Nat Genet.42:420 –5,2010; PNAS.108:19707-12,2011)。特に複数の日本人集団での解析で再現性があるものにANRIL (9p21.3)やEDNRA (4q31.23)遺伝子座があります。いずれも脳動脈瘤の成因に動脈硬化の機序が関連することを示しておりました。

しかしながら一方で、GWASで特定される感受性遺伝子座単独での効果サイズは小さいこと(脳動脈瘤ではオッズ比にして1.2〜1.3程度)、GWASのような頻度の高い多型の解析では捉えられない遺伝要因(いわゆるmissing heritability)が存在することが問題点として認識されるようになりました。そのため、最近では次世代シーケンサーを駆使して集団での頻度が低く効果サイズの高いレア・バリアントの解析も行われるようになってきています。欧米の研究班からは、もやもや病の感受性遺伝子として知られるRNF213 遺伝子や循環血管新生誘導因子をコードするANGPTL6 遺伝子のレア・バリアントとの関連が報告され始めています(Am J Hum Genet.99:1072-85,2016; 102:133-41,2018)。

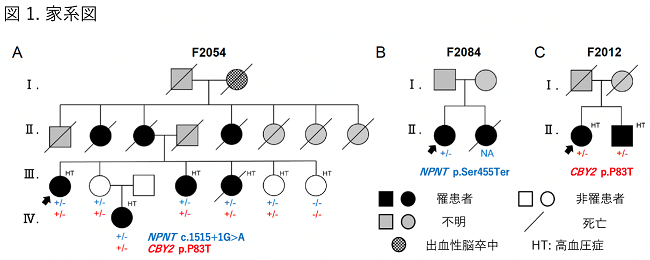

我々はこれまで家族性脳動脈瘤の家系を収集してきましたが、このうち3世代にわたって7人の患者を生じた大家系に注目しました(図1)。本研究では、まず網羅的に次世代シーケンシング(Next-Generation Sequencing, NGS)を行い、検出された候補遺伝子をリシーケンシングで詳細に解析し、脳動脈瘤の病態解明のための新たな感受性遺伝子の発見を目指しました。

【研究の内容】

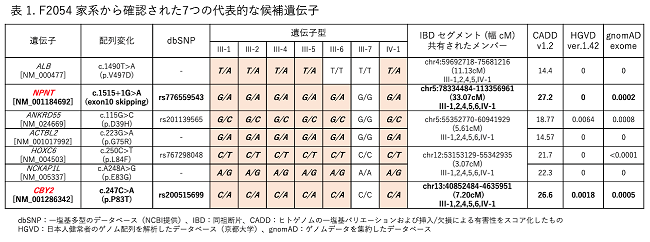

本家系(F2054)から罹患者4人・非罹患者3人にNGSを行いました。有害な変異が罹患者で共有される候補遺伝子が7個検出されましたが、そのうち特に変異の有害度の指標が最も高かったNPNT (Nephronectin)とCBY2 (Chibby family member 2)に着目しました(表1)。

NPNTは細胞外マトリクスの蛋白質ネフロネクチンをコードし、インテグリンα8/β1の機能的なリガンドで腎臓の発達に欠かせないほか、いくつかのインテグリンを結びつけて細胞接着などに関与するとされています。NPNTの異常は血管内皮機能に影響し、正常な血管新生が阻害されることが報告されており(Scientific Report 2016 Oct 26;6:36210)、本研究でははまず機能解析を行いました。

今回検出されたNPNTのスプライスドナー部位の変異c.1515+1G>Aをminigene assayで詳細に解析したところ、この変異は異常なスプライシングを引き起こして第10エクソン全体をskippingさせることが確認されました(図2)。第10エクソン欠失では図2のクロマトグラムのように下流で早期に終止コドンとなり、ハプロ不全を来すことが確認され、明らかな機能喪失型変異であることがわかりました。

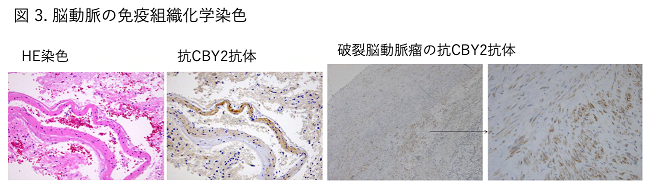

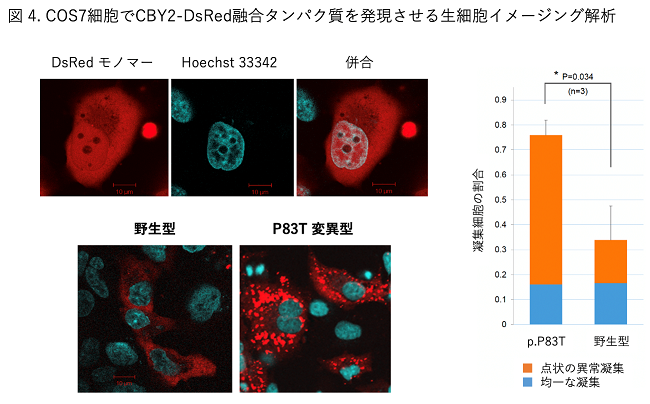

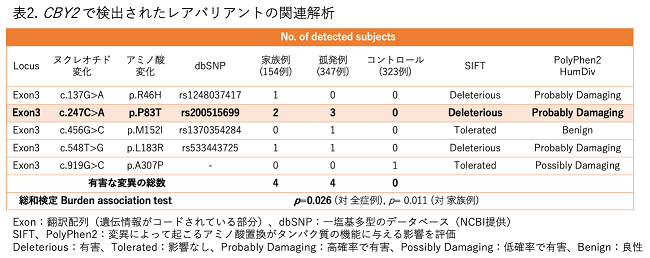

一方、CBY2はcDNAライブラリーを確認すると主に精巣に分布しているとされていますが、脳でも少し見られることが記されています。しかしこれまでに脳動脈瘤や血管疾患との関わりが報告されておらず、病態との関連が不明なため、より詳細に解析を行いました。免疫組織学的検討では脳血管平滑筋に発現しており、CBY2のisoform 2に特異的でした(図3)。CBY2で検出されたミスセンス変異p.Pro83Thrについて生細胞イメージングによる機能解析を行ったところ、赤色蛍光タンパク発現では変異により細胞質内での異常凝集が引き起こされました(図4)。さらにCBY2の変異は他の動脈瘤家系や孤発症例からも検出されていたため、追加脳動脈瘤患者500例、対照323例を用いてCBY2全域のリシーケンシングを行いました。そこで3つの有害なレア・バリアント(p.Arg46His、p.Pro83Thr、p.Leu183Arg)が確認され、対照(0/323)と比較して脳動脈瘤患者群(8/501)で有意に多く検出されました(P=0.026)(表2)。

結論としてNPNTとCBY2の変異が、それぞれ脳血管内皮および平滑筋細胞の機能障害を惹起して脳動脈瘤の発生に寄与すると考えられ、NPNTとCBY2は脳動脈瘤の新しい感受性遺伝子であることが示唆されました。このことから家族性脳動脈瘤は同一家系であっても複数の遺伝要因で発症し、その遺伝背景は多彩で家系によっても異なることが明らかになりました。本研究のように脳動脈瘤発生率が高い家系を中心に精緻な分析を行い、脳動脈瘤の高度な遺伝的異質性や多因子要因を明らかにし、今後脳動脈瘤に対する新たな治療法や予防法が開発されることが期待されます。

【お問い合わせ先】

<研究に関すること>

前川達哉(マエガワ タツヤ)

東京女子医科大学附属足立医療センター 脳神経外科 助教

〒123-8558 東京都足立区江北4-33-1

Tel:03-3857-0111 Fax :03-6807-1956

E-mail:maegawa.tatsuya[AT]twmu.ac.jp

(2022年4月1日以降tmaegawa430[AT]hotmail.com)

<報道取材に関すること>

東京女子医科大学 広報室

〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1

Tel:03-3353-8111 Fax:03-3353-6793

E-mail: kouhou.bm[AT]twmu.ac.jp

※E-mailは上記アドレス“[AT]”の部分を@に変えてください。

【プレスリリース情報】

1.掲載誌名:「PLOS ONE」

2.論文タイトル:Whole-exome sequencing in a Japanese multiplex family identifies new susceptibility genes for intracranial aneurysms

3.著者名;所属:

前川達哉;足立医療センター 脳神経外科 助教、総合医科学研究所 兼務

赤川浩之;総合医科学研究所 准教授、足立医療センター 脳神経外科 准教授(兼任)

恩田英明;甲府脳神経外科病院 脳神経外科 部長、足立医療センター 脳神経外科 非常勤講師

糟谷英俊;足立医療センター 脳神経外科 教授

4.論文のオンライン掲載日 2022年3月17日(現地時間)

【プレス通知資料PDF】

脳動脈瘤の発生メカニズムに迫る遺伝要因の解明に成功!